2d / "Rêve" - Analyse collages

1 - méthode et vocabulaire essentiel :

image / signe / signifiant / signifié / référent

Lorsque l’on fabrique une image , on produit du sens en envoyant des signes.

Si l’on veut construire des signes pertinents, il faut s’attaquer à l’étude des signes, c’est à dire une discipline qu’on appelle la sémiologie (du grec séméion = signe, logia = théorie).

Quatre mots sont indispensables à la pratique de la sémiologie en communication visuelle :

image / signe / signifiant / signifié / référent ;

La Trahison des images, René Magritte, 1928-29 « La fameuse pipe, me l’a-t-on assez reprochée ! Et

pourtant, pouvez-vous la bourrer ma pipe ? Non, n’est-ce pas, elle n’est

qu’une représentation. Donc si j’avais écrit sous mon tableau « Ceci

est une pipe », j’aurais menti ! » Avec cette peinture, René Magritte a eu l’intention de montrer qu’une pipe même peinte de manière réaliste n’en est en fait pas une vraie. Elle ne reste qu’une simple image accrochée sur un mur.

|

Le signe : « Donner signe de vie, présenter des signes de fatigue, faire un signe d’amitié, s’exprimer par signes, voir un bon ou mauvais signe, nuages signe de pluie, fais-moi un signe dès que tu seras prêt, tu es né sous quel signe ? » . Le signe, c’est ce qui est à la place de quelque chose d’autre.

Le signifié : c’est le concept, le message.

Le signifiant : c’est la face matérielle et perçue du signe.

| Signifiant C’est une forme triangulaire cernée d’un filet rouge épais et une forme noire sur un fond blanc. Signifié C’est une alerte sur le fait que des vaches, et par extension des animaux, peuvent se trouver sur notre route. Ces signes associés issus à la fois du code de la route et de notre culture ( triangle + rouge + vache ) connotent un danger possible. Référent : C'est la chose réelle à laquelle le dessin renvoie. (c’est l’image d’une vache dans un triangle). |

Exemple de repérage du signifiant, signifié et référent :

2 - Focus sur les signes plastiques

Les formes

Forme : Aspect global d'un élément visuel. Simplification qui permet d'assimiler son aspect général à un élément géométrique, décoratif, rythmique. Apparence particulière, aspect d'un objet. Structure expressive et plastique d'une œuvre d'art. Contraire: le fond.

Forme stylisée : Forme réduite à ses éléments essentiels, simplifiée au maximum.

Simplification : La simplification est le fait de rendre une forme moins complexe, d'en dégager les principaux éléments au détriment des détails.

Abstrait, abstraction : Abstrait: qui ne cherche pas à représenter la réalité tangible. Non figuratif. Les lignes, couleurs et matières trouvent en elles-mêmes leur propre raison d'être.

Contour : Ligne ou ensemble de lignes qui délimitent une image ou une figure. Ligne virtuelle qui sépare le sujet du fond.

Motif : Élément graphique ou décoratif, isolé ou répété, remplissant une surface comme le ferait une couleur ou une valeur unie.

La couleur :

Camaïeu (n. m.) : Support peint de plusieurs nuances d'une même couleur même teinte, mais différents tons. On confond beaucoup trop souvent camaïeu et monochrome.

Cercle chromatique (n. m.) : Cercle sur lequel sont disposées les couleurs du spectre (de l'arc-en-ciel). Ainsi, sous la forme élémentaire, il propose les couleurs primaires (ou fondamentales) - BLEU (Cyan), ROUGE (Magenta), JAUNE (Primaire) – et leurs résultantes : les couleurs secondaires (ou binaires) - ORANGÉ, VERT, VIOLET. Il concerne donc la synthèse soustractive. Récapitulons : Couleur primaire : Couleur fondamentale qui ne peut être obtenue par mélange (Jaune, Rouge et Bleu primaires, pour les pigments). En mélangeant les couleurs primaires entre elles, on obtient toutes les autres couleurs. Couleur secondaire : En terme de peinture, elle résulte du mélange de deux couleurs primaires. On obtient donc : Jaune + Bleu = VERT Jaune + Rouge = ORANGÉ Rouge + Bleu = VIOLET Couleur tertiaire : Elle résulte du mélange des trois primaires ou de couleurs secondaires entre elles. En théorie, cela conduit à obtenir du noir (absence de couleur), en pratique, on obtient tous les tons dont le suffixe se termine en –âtre : rougeâtre, verdâtre, ... et les ocres, marrons... découlant des dosages inhérents au mélange.

Couleurs primaires : Cyan, magenta, jaune. Couleurs à partir des quelles peuvent être fabriquées par mélange (+ noir + blanc pour les tons plus foncés ou plus clairs, au centre ou en périphérie du cercle chromatique) toutes les autres couleurs. Lorsqu'on mélange ces 3 couleurs primaires en quantité égale, on obtient un gris moyen.

Couleurs secondaires : Mélange de 2 couleurs primaires

Couleur chaude : Qui se trouve, dans la gamme des couleurs, du côté du jaune et du rouge (évoquant le « feu »).

Couleur froide : Qui se trouve, dans la gamme des couleurs, du côté du vert et du bleu.

Remarque : Cependant, à cause du phénomène d'interaction des couleurs, une teinte comme le rouge/violet peut paraître plus chaude si elle est placée à côté d'une couleur froide, comme un vert, ou plus froide si elle est placée à côté d'une couleur chaude, comme un orangé. De la même manière, le jaune/vert peut-il paraître plus froid s’il est placé à côté d'une couleur chaude, comme un rouge, ou plus chaud s’il est placé à côté d'une couleur froide, comme un bleu. Cette remarque pose un premier problème, lié au voisinage des couleurs elles-mêmes, qui conduit, parfois, à ne pouvoir déterminer de façon catégorique la famille d’appartenance de certains tons.

Couleurs complémentaires : En mélange soustractif, leur addition donne le noir, Juxtaposées, deux couleurs complémentaires créent un fort contraste – dont les impressionnistes ont largement usé ; mélangées, elles se détruisent et donnent un gris-noir. Elles sont situées à l’opposé l’une de l’autre sur le cercle chromatique (donc diamétralement opposées). Un moyen mnémotechnique permet de se souvenir de ces paires : la couleur primaire complémentaire d’une couleur secondaire est celle qui n’a pas servi à faire le mélange. Donc : - Jaune + Bleu = VERT, on n’a pas utilisé le ROUGE,ROUGE complémentaire du VERT- Jaune + Rouge = ORANGÉ, on n’a pas utilisé le BLEU, BLEU complémentaire du ORANGÉ- Rouge + Bleu = VIOLET, on n’a pas utilisé le JAUNE, JAUNE complémentaire du VIOLET

Dégradé (n. m.) : Modification progressive d'une couleur ou d'une valeur. Un dégradé peut être continu ou discontinu (en suivant des bandes par exemple).

Dominante : Dans une œuvre (peinture, photographie), couleur la plus souvent présente, caractéristique, parmi plusieurs autres

Harmonie (n. f.) : En décoration et dans le langage courant, on parle d'harmonie lorsque des teintes créent une combinaison agréable à l’œil. En règle générale, ces couleurs comportent une couleur de base commune. Un tel jugement repose essentiellement sur des valeurs subjectives. Mais harmonie signifie surtout « équilibre » et « symétrie des forces », de cette remarque pourrait naître un questionnement - peut-être plus objectif - que certains professeurs du Bauhaus ont relayé.

Luminosité (n. f.) : Degré d'éclat d'une couleur, d'une surface colorée (un ciel par exemple) ou d'un tableau en entier (tableau impressionniste).

Monochrome (adj. ou n. m.) : D'une seule couleur unie (contraire de polychrome). Klein a peint les premiers tableaux monochromes connus, dont I'IKB (International Klein Blue).

Nuance (n. f.) : La nuance d'une couleur résulte du mélange de cette couleur avec une faible quantité de ses voisines du cercle chromatique. Ainsi, les nuances d'un rouge pourront-elles varier du rouge orangé (jaune + un peu de rouge) au rouge violacé (rouge + bleu). On obtient ainsi les nuances chaudes ou froides d'une couleur.

Teinte (n. f.) : Synonyme de couleur, la teinte est la qualité qui distingue une couleur d'une autre. C'est ce qui permet de différencier le bleu du jaune, par exemple.

Ton (n. m.) : Le ton d'une couleur est le mélange de cette couleur avec du noir ou du blanc. On obtient ainsi des tons plus ou moins foncés ou plus ou moins clairs. On traite donc de l’éclat de cette couleur. L'ensemble des tons d'une couleur s'appelle une gamme (on parle de gamme de rouges, de gamme de verts, etc.). A noter : - que les tons foncés d'une couleur peuvent également être obtenus par adjonction de sa complémentaire ; - qu'en ajoutant à une couleur un peu de gris (noir + blanc) ou de sa complémentaire, on obtient une couleur rompue ou rabattue.

Gamme de tons : Série de valeurs ou de couleurs classées par clarté, de la plus claire à la plus foncée ou inversement.

Valeur (n. f.), grisé (n. m.) frottis (n. m.) : La valeur, c'est le degré de clair ou d'obscur, de lumière ou d'ombre (variant entre le blanc et le noir), abstraction faite des couleurs. On perçoit très bien cela quand on passe d’une version en couleur d’une image numérisée à sa version en « niveaux de gris ». Néanmoins : - toute couleur a une valeur (un bleu de Prusse a une valeur plus foncée qu'un jaune citron); - une même couleur peut avoir des valeurs différentes selon son ton (un rouge plus ou moins mélangé avec du noir ou du blanc) ou sa nuance (un rouge vermillon est plus clair qu'un rouge carmin).

On peut obtenir des valeurs de gris par des mélanges optiques (par exemple : traits ou points noirs sur un fond blanc), par des mélanges matériels (noir et blanc mélangés sur la palette), par des grisés, en frottant (frottis) la mine du crayon sur un support. On distingue les valeurs homogènes de gris (synonymes de valeurs uniformes, d'aplats) et les valeurs dégradées (qui passent du clair au foncé de manière continue). Les valeurs permettent de modeler les volumes (selon l'éclairage), de marquer les différences de plans, de distances, de délimiter les objets.

Couleurs pâles ou claires : teintes s’approchant plus ou moins du blanc

Couleurs foncées ou sombres : teintes s’approchant plus ou moins du noir.

Couleur lumineuse : Qui a une qualité de luminosité remarquable.

Couleur couvrante : Dont l’application permet de dissimuler les dessous ou de recouvrir une grande surface.

Couleur saturée : Teintes pures ne contenant en principe ni blanc, ni noir, ni gris, ni couleur complémentaire. Cependant, cette définition peut être nuancée, ce qui étend un peu la palette des teintes saturées. Par exemple, la palette des bleus saturés ne se limite pas au bleu pur ; des bleus contenant du blanc ou du noir peuvent encore être considérés comme saturés. À l'opposé, l'orangé contenant du noir, même en petite quantité, est insaturé parce qu'il devient brunâtre.

Couleur pure : En physique, celles du spectre. Synonyme de « saturée » et opposée à « lavée ». En peinture, couleur issue d’un colorant unique, sans mélange. Synonyme de couleur naturelle.

Couleur intense : La plus forte, dans la gamme, d’une couleur donnée.

Couleur proéminente : Couleur qui semble ressortir de son entourage, à cause de sa teinte ou de son intensité.

Couleur rabattue (ou grisée) : À laquelle on a ajouté du noir. À ne pas confondre avec couleur rompue.

Ton rompu (ou cassé) : En terme de peinture, couleur fondamentale affaiblie par adjonction d’une couleur secondaire afin d’en atténuer la vivacité. Se dit également d’une couleur secondaire affaiblie par une tertiaire.

Mélange optique : Technique impressionniste qui vise à créer un effet de tons intermédiaires par illusion d'optique en juxtaposant de petites touches de couleurs différentes.

Technique graphique qui consiste à produire avec du noir des perceptions de gris de différentes nuances (trames)

Modelé : Façon

dont on représente et met en valeur les reliefs et les plans en

peinture ou en dessin.

Contraste : Opposition

plus ou moins forte entre les tons ou les couleurs d'une image, d'un

tableau, d'une photographie.

Contraire: nuance. Cette opposition

peut aussi avoir lieu entre des concepts (chaotique-ordonné;

ouvert-fermé; simple-complexe, etc.)

Plus les couleurs s’écartent des couleurs primaires plus la force de ce contraste diminue.

La lumière et l'éclairage

L'éclairage est caractérisé par son intensité, son angularité (sa direction) et sa dominante colorée (ou qualité).

L'éclairage

peut résulter d'une ou plusieurs sources lumineuses ; il est naturel,

artificiel (flash, lampes, projecteurs...) ou composite. Un éclairage

composite permet par exemple d'opposer des tons froids foncés (éclairage

à la lueur des étoiles) et des tons chauds clairs (éclairage violent

d'un réverbère). On distingue également l'éclairage diurne (de jour) de

l'éclairage du soir (feu, bougie, lampe) ou nocturne (de nuit : étoiles,

lune, lampadaires).

Intensité de la lumière

Lumière

directe : si la source lumineuse éclaire directement le sujet

représenté, il apparaît contrasté. Il s'agit d'un éclairage modelant qui

distingue nettement les zones d'ombres et de lumière. Les plans et les

surfaces éclairés jouent, au niveau perceptif, un rôle attractif

instantané tandis que les ombres ont un caractère plus répulsif. Le

regard est ainsi guidé par ces relations et passe généralement du clair

au sombre. Les contrastes chromatiques sont aussi marqués : les couleurs

sont plus violentes (saturées) dans les zones éclairées, et quasi

inexistantes dans les zones d'ombre.

Clair-obscur : Manière

de répartir les lumières et les ombres dans une composition

graphique, plastique ou picturale, de façon à suggérer des formes,

des espaces, des profondeurs sans qu’ils soient totalement

délimités : un

ensemble de lumières et d'ombres douces, fondues et nuancées, plutôt que

des contrastes violents aux effets dramatiques.

Lumière diffuse : l'éclairage indirect estompe les reliefs et efface les ombres ; il en résulte une représentation plus plate de l'objet photographié et une homogénéité ou uniformité des zones colorées. Dans la nature, l'éclairage diffus est dû à un ciel voilé par une brume ou une couche nuageuse (le soleil est réfracté par les gouttelettes d'eau en suspension dans l'air).

Direction de la lumière ou l'angularité

Lumière

frontale : la source est placée dans le dos du regardeur, éclairé de face est représenté

sans effet dramatique, cela crée une impression de réalisme,

d'objectivité de la représentation.

Lumière de trois quarts : la

source lumineuse forme un angle avec le rayon visuel principal. La mise

en valeur des volumes augmente pour atteindre un effet maximum si

l'angle est de 45°.

Éclairage de profil : la source de lumière étant

latérale, les contrastes entre les parties gauche et droite du sujet

sont importants, dramatisant certains reliefs et en effaçant d'autres

dans l'ombre.

Contre-jour : la source de lumière est située derrière

le sujet et forme un angle de 140° ou plus avec le rayon visuel

principal. Les zones d'ombres sont considérables, les objets du premier

plan sont détachés du fond, comme auréolés. Les surfaces éclairées par

une lumière rasante révèlent leur texture (grain de la peau, aspérités

d'un mur, structure d'un tissu).

Contre-jour total : la source de

lumière est située derrière le sujet qui se détache du fond, auréolé

d'un liseré plus net encore que dans le contre-jour partiel. Aucun

détail du sujet n'est perceptible, il apparaît sombre comme une ombre

chinoise (effet de silhouette).

Un éclairage en plongée, surélevé par

rapport au sujet représenté, donne à ce dernier un certain volume, des

ombres apparaissent.

Un éclairage en contre-plongée, lorsque la

source est placée en dessous du sujet, a un effet antisolaire souvent

fantastique ou expressionniste, dramatique ; il est d'ailleurs très

utilisé au théâtre.

Les éclairages obliques complexes sont courants et il en existe de nombreuses variantes : éclairage de trois quarts en plongée, contre-jour partiel avec source lumineuse en contre-plongée...

La texture

Texture : Aspect,

qualité d'une surface ou d'un motif en léger relief ou l'évoquant.

Une texture simule l'aspect tactile de différentes surfaces, et

renvoie celui qui la regarde à la perception tactile. La texture

peut être rendue en deux dimensions, par des jeux de valeurs

représentant l'accroche de la lumière sur une surface non lisse, ou

par des reliefs plus ou moins prononcés dans la matière même de la

peinture, par la façon dont on la pose sur le support (voir touche).

À-plat : Se dit d'une surface traitée uniformément, sans transparence ni textures.

Matières : Dans une surface, épaisseurs, reliefs sensibles au toucher ou perceptibles visuellement.

La composition

Agencement des taches lumineuses, masses colorées, segments de droites ou de courbes, figures géométriques, éléments significatifs (motifs, objets, personnages). Dans un sens plus restreint, la composition est la combinaison des formes.

La composition au tiers, courante en photographie,

est un découpage du rectangle de l'image en trois parties égales qui

rompt la monotonie de la symétrie, tout en conservant un certain

équilibre. On trouve également une composition asymétrique divisant l'image en 1/3 et 2/3.

Les points forts attirent le regard, constituant une sorte de passage obligé pour l'œil qui examine l'image (une tache claire sur un fond sombre, un être humain dans un ensemble inanimé).

Les lignes de force sont des lignes simples, courbes ou rectilignes, qui contribuent à la construction et à la lecture de l'image. Ce sont notamment les lignes horizontales, verticales, obliques et diagonales (d'un coin à l'autre de l'image).

La stabilité est généralement évoquée par les orthogonales

(verticales et horizontales) alors que diagonales et obliques évoquent

une dynamique, un mouvement ascendant ou descendant, voire l'instabilité

ou un effet de rupture (surtout s'il s'agit de lignes brisées).

Le points et lignes principaux ainsi que la répartition des masses constituent finalement les formes géométriques repérables dans une composition (circulaire, pyramidale...)

Équilibre : Disposition d'éléments dans l'espace à 2 ou 3 dimensions destinée à garantir l'harmonie, la stabilité.

Rythme : Suite

d'éléments répétés de manière plus ou moins régulière, et

organisés de façon à ce que ce soit perceptible dans

l'image.

Exemples: suite de motifs, point de vue qui met en

évidence la répétition d'un élément dans l'image, fragmentation

de l'image.

Fréquemment utilisées dans l'image publicitaire, on distingue quatre sortes de composition :

La construction focalisée : les lignes de force convergent

vers un point qui fait figure de foyer, lieu où se trouve souvent le

sujet principal ; c'est la focalisation : le regard est attiré vers un

point stratégique de l'image.

La construction axiale qui place le sujet exactement dans l'axe du regard, généralement au centre précis de l'image.

La

construction en profondeur où le sujet est intégré à une scène dans un

décor représenté en perspective et tient le devant de la scène, au

premier plan.

La construction séquentielle, qui consiste à faire

parcourir l'image du regard par étapes pour qu'il chute, finalement, sur

le sujet principal (le produit ou le logo dans le cas d'une publicité),

situé le plus souvent en bas à droite.

Le cas courant est la

construction en Z qui fait appel à l'habitude de lecture (partant du

coin supérieur gauche pour aboutir au coin inférieur droit).

Le cadrage

Le cadrage : le champ et le hors-champ, la perspective, l'échelle des plans, l'angle de vue

Le surcadrage est la présence d'un cadre dans le cadre, fenêtre ou miroir par exemple. Une image à l'intérieur d'une image similaire crée une mise en abyme (effet des poupées russes).

Le décadrage est un cadrage "déviant", qui ne correspond pas aux habitudes du spectateur ni aux traditions de la représentation.

Le champs de l'image est tout ce qui est représenté dans le cadre.

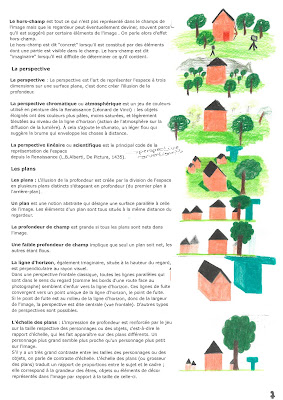

La perspective

La perspective : La perspective est l'art de représenter l'espace à trois dimensions sur une surface plane, c'est donc créer l'illusion de la profondeur.

La perspective chromatique ou atmosphérique est un jeu de couleurs utilisé en peinture dès la Renaissance (Léonard de Vinci) : les objets éloignés ont des couleurs plus pâles, moins saturées, et légèrement bleutées au niveau de la ligne d'horizon (action de l'atmosphère sur la diffusion de la lumière). À cela s'ajoute le sfumato, un léger flou qui suggère la brume qui enveloppe les choses à distance.

La perspective linéaire ou scientifique est le principal code de la représentation de l'espace

depuis la Renaissance (L.B.Alberti, De Pictura, 1435).

Les plans

Les plans : L'illusion de la profondeur est créée par la division de l'espace en plusieurs plans distincts s'étageant en profondeur (du premier plan à l'arrière-plan).

Un plan est une notion abstraite qui désigne une surface parallèle à celle de l'image. Les éléments d'un plan sont tous situés à la même distance du regardeur.

La profondeur de champ est grande si tous les plans sont nets dans l'image.

Une faible profondeur de champ implique que seul un plan soit net, les autres étant flous.

Si le point de fuite est au milieu de la ligne d'horizon, donc de la largeur de l'image, la perspective est dite centrale (vue frontale). D'autres types de perspectives sont possibles.

L'échelle des plans : L'impression de profondeur est renforcée par le jeu sur la taille respective des personnages ou des objets, c'est-à-dire le rapport d'échelle,

qui les fait apparaître sur des plans différents. Un personnage plus

grand semble plus proche qu'un personnage plus petit sur l'image.

S'il y a un très grand contraste entre les tailles des personnages ou des objets, on parle de contraste d'échelle. L'échelle des plans (ou grosseur des plans) traduit un rapport de proportions entre le sujet et le cadre ; elle correspond à la grandeur des êtres, objets ou éléments de décor représentés dans l'image par rapport à la taille de celle-ci.

Le plan général, ou vue de grand ensemble, embrasse la plus vaste portion de réalité (paysage, ville vue de loin).

Plan d'ensemble représente essentiellement le décor, les personnages sont alors très petits.

Plan large ou plan de demi-ensemble représente à la fois décor et personnages.

Plan moyen, la vue de pied ou portrait en pied, montre l'entier du personnage, sans nier son environnement.

Les plans suivants focalisent le regard sur le personnage ou l'action :

Plan italien (aux genoux)

Plan américain (à mi-cuisses)

Plan rapproché (taille)

Le buste (découpage aux épaules).

Le gros plan, généralement sur le visage, met en valeur la personnalité, l'émotion...

Le très gros plan ou vue "macro" attire l'attention sur un détail.

La contre-plongée ou vue ascendante, contre en haut, résulte du fait que le regardeur se trouve en dessous de son sujet. La contre-plongée totale, verticale, correspond à la perspective zénithale (convergence des lignes de fuite vers le zénith).

Voici quelques un exemple du lexique annoté avec des schémas explicatifs :